可能可以促進代際溝通的體感年齡函數

用計算的方式想像長輩回憶我們現在的年紀時,相當於我們回憶幾歲時的自己?

有沒有想像過,為什麼我們在爸媽眼裡,永遠只是一群小孩子?

我有想過,而且我當時也不明白為什麼會這樣,直到我看了《葬送的芙利連》才發現,原來人類感知生命的尺度,是會隨著年齡的增長,而有所變化的

曾經就有網友(曙希的文章:[討論]精靈的時間感《葬送的芙莉蓮》)討論過精靈的時間感,然後我在當中有發現到一個很有趣的點是:裡面的計算是透過比例上的轉換達到計算上的目的的

例如:

設定上人類1000年是芙莉蓮16年,所以人類的一年是芙莉蓮的時間感140.16小時(約莫5天)。(摘自原文)

人類:芙莉蓮1年:140.16小時(5天)1天:0.38小時(22分)10年:1401.6小時(58天)50年:7008小時(290天)

(摘自原文)

我覺得非常有趣,進而開始思考這樣的轉換方式有沒有可能轉換到代際間的同理上,進而幫助設計師更好地同理不同年齡層的族群,達到更有效率的溝通,因此就有了以下的思考,試圖將這個想法化約為一個可程式化的算式,供有興趣的人取用

以下計算過程揭示了不同世代之間對人生階段的感悟和體驗可能存在差異,但又能產生共鳴。透過這種跨世代的同理心,我們能更好地理解彼此。

初始思考

如果說人類對於年齡的認知是來自於與過去的自己按比例的相對比較的話,好像就可以稍微理解為什麼一般父母總是會把自己當成小孩子了

比方說我現在 20 歲,然後假設我父母今年 50 歲。20 歲相對於父母而言佔他們人生的 20/50= 40%

然後再進行按比例計算,父母回憶 20 歲的自己,就相當於 20 歲的我在回憶 20*0.4= 8 歲時的自己,8 歲這個年齡甚至比我現在年紀最小的表妹年紀還小,仔細想想真的很有趣

假設當我們設身處地去思考長輩在我們現在年紀時的人生狀態,就相當於我們在回顧自己過去某個年齡段的生活,或許我們可以用以下的方式來推導這個算式。

推導過程

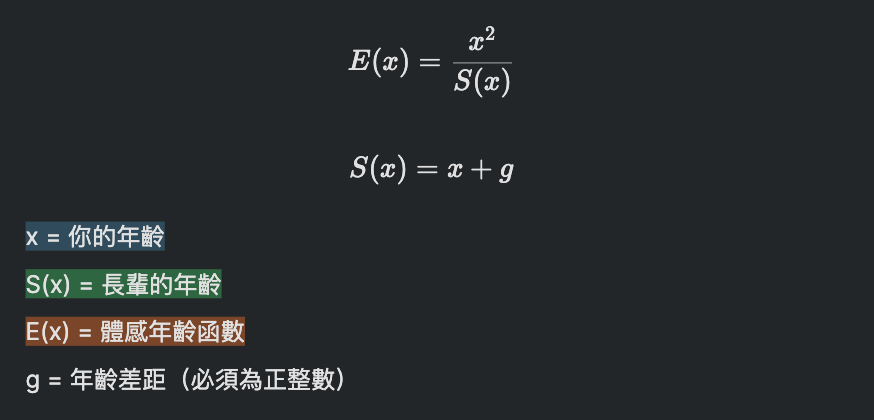

根據剛剛的想法,我們可以先把我的年齡設成 x,父母的年齡設成 y,x=20, y=50

然後我們就可以求出兩者之間的年齡差距 g(gap)=y-x

現在 y 可以表現成 y=x+g, 再給這個函數安個名字 S(Senior),求得長輩的年齡函數

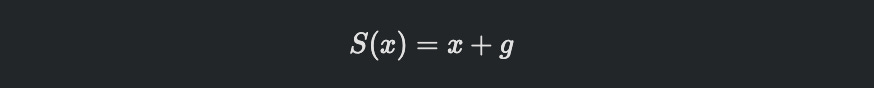

接著帶入剛剛與比例有關的想法

如果說人類對於年齡的認知是來自於與過去的自己按比例的相對比較的話,好像就可以稍微理解為什麼一般父母總是會把自己當成小孩子了

比方說我現在 20 歲,然後假設我父母今年 50 歲。20 歲相對於父母而言佔他們人生的 20/50= 40%

然後再進行按比例計算,父母回憶 20 歲的自己,就相當於 20 歲的我在回憶 20*0.4= 8 歲時的自己

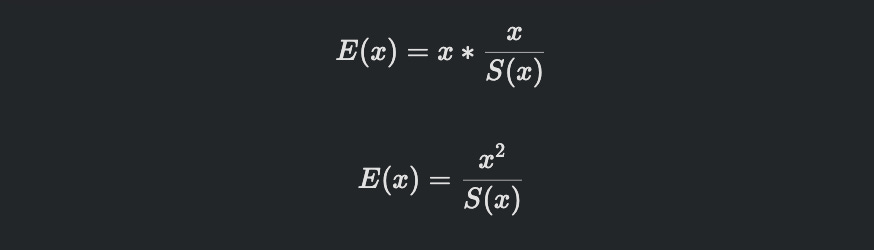

換成剛剛設計好的代數,會變成

再把 8 換成體感函數 E(Experience)

算式說明

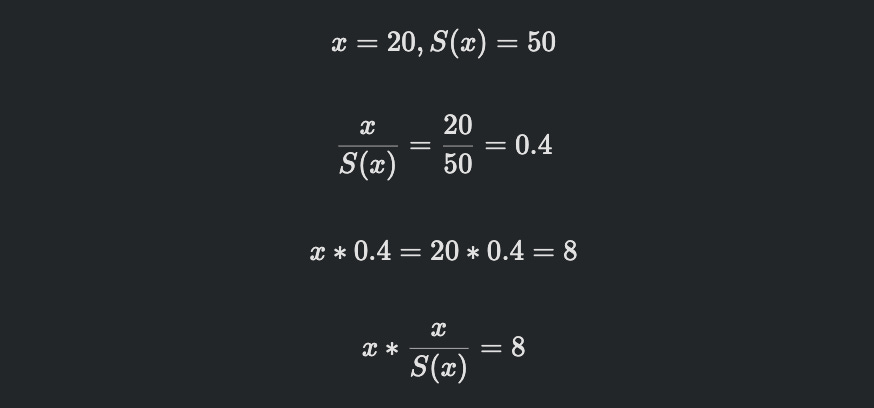

當我們 x 歲時,與我們相差 g 歲的長輩今年 S(x) 歲。當 S(x) 歲的長輩回顧 x 歲的自己時,相當於 x 歲的自己回顧 E(x) 歲的自己

示例 1

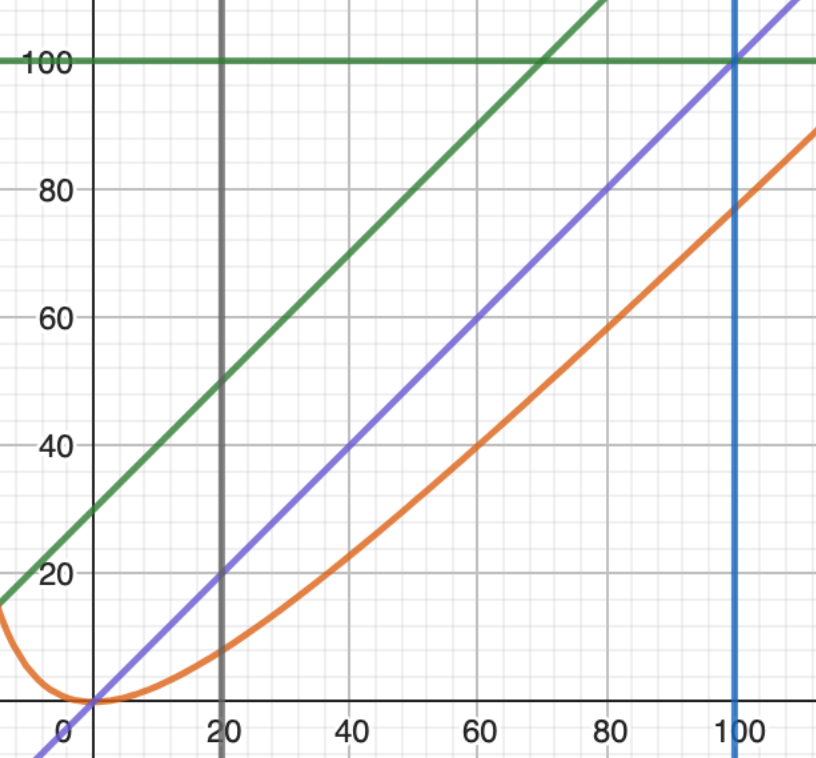

假設長輩是 x 的父母, g=30,函式圖形如下

- x=20

- S(x, g=30)= 50

E(x, g=30)= 8

50 歲的父母在回憶 20 歲的自己時,相當於 20 歲的自己回頭看 8 歲的自己

20 歲的你會放心讓 8 歲的自己做 20 歲的人會做的事嗎?如果不放心的話,爸媽當然不會放心,因為在感受上而言,50 歲的爸媽看自己 20 歲的小孩,相當於 20 歲的小孩看 8 歲的自己(待驗證)

- 爸媽要等到我們 36.45 歲的時候,才會意識到我們已經 20 歲了,即便爸媽臨終時(假設可以活到 100 歲),在他們的眼中,我們只不過也才 49 歲而已

示例 2

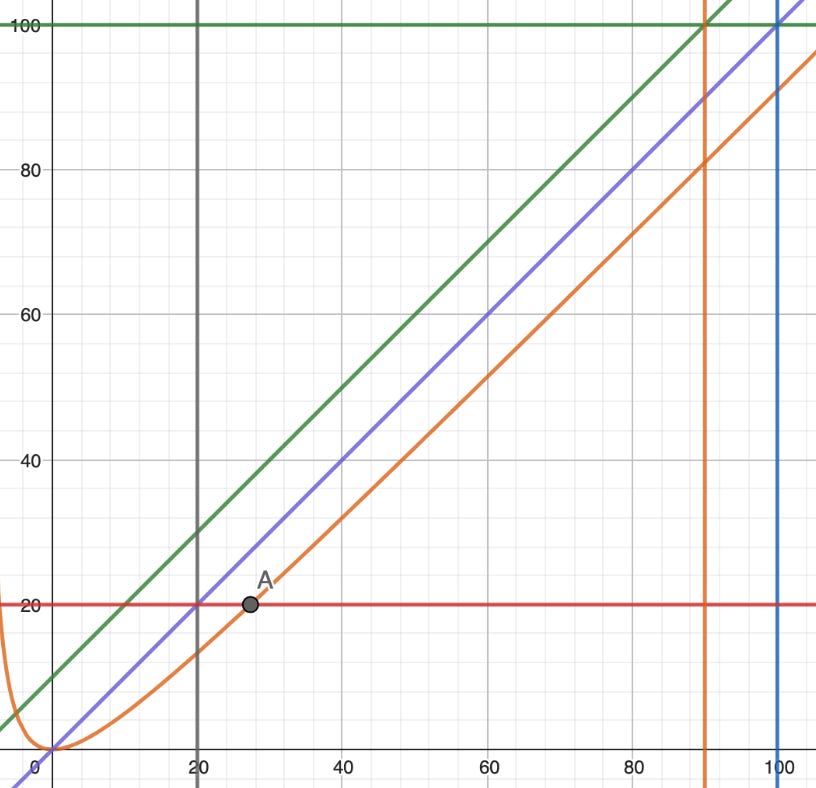

假設長輩是 x 在 g0v 的朋友,g=10,函式圖形如下

- x=20

- S(x, g=10)= 30

E(x, g=10)= 13.333

30 歲的好友在回憶 20 歲的自己時,相當於 20 歲的自己回憶 13.333 歲的自己

20 歲的你會放心讓 13.333 歲的自己做 20 歲的人會做的事嗎?如果不放心的話,好友當然不會放心,因為在感受上而言,30 歲的好友看自己 20 歲的年輕朋友,相當於 20 歲的年輕朋友看 13.333 歲的自己(待驗證)

- 爸媽要等到我們 27.3 歲的時候,才會意識到我們已經 20 歲了,即便好友臨終時(假設可以活到 100 歲),在他們的眼中,我們只不過也才 81 歲而已

結語

以上只是初步的構想,計算過程尚未經過科學驗證,僅供概念上的參考。這個算式的設計初衷在於提供設計師在同理人群時,得以有效地站在年長者的角度思考。同理,函數倒過來使用也可以達到更有效地站在年輕人的角度思考的效果,在這邊就不加贅述了。