在停止中前進:寫給正在猶豫要不要休學的你

我必須得承認,這篇文我拖了整整一個禮拜才寫出來,這篇文啟發自來自於某位 Jamie's Gap Year Program 的申請者向我提出的兩個問題:

在計劃過程中,受到過最大的挫敗是什麼?可以簡單說明嗎?

在計劃過程中,有什麼樣的事件讓你覺得是因為有這個計劃的幫助才能達成的?

我覺得這兩個都是超棒的問題,值得花一篇文來去回答,所以就有了這篇文(雖然這個回答可能一點都不簡單,這大概有 12000 字)

但如果你跟他點開這篇文章,我想,你也許正處在一種微妙的心情裡。

一邊感覺「現在的生活好像有哪裡不對勁」,一邊又害怕離開既有的軌道後,會不會一無所有。你可能想休學,但,你也可能不是很想。

我知道這種感覺,因為我也曾在這樣的位置上站了很久。而這篇文章,想分享的不是什麼「休學一定更好」或者「堅持下去就有光明未來」這類標語式的答案。我打算將判斷「休學是好是壞」這件事情的決定權交給你,而你等一下就會知道為什麼。

我接下來想跟你分享的,是我在休學、參加 Jamie’s Gapyear Program(JGP)期間,花了 100 萬,花了一整年,寫下了一段很真實、很不漂亮、但很重要的自我修正經歷。

它關乎一種我們常常沒意識到的錯誤——

有時候,並不是我們的方向錯了,而是我們 看待自己與世界的方式,可能有點問題。

以下是我的經驗,分享給大家

零、

所以,「王豆腐」到底是誰?

我是王豆腐,一個來自新竹鄉下的小孩

從高中開始,我就知道自己想要走一條不同的路。不是因為比別人更優秀,而是因為一種近乎本能的不甘心。

在體制內的學校讀書,完成著一張張標準答案,但我的心卻總是飄在課本之外的地方——網路、社群、自學,任何能讓我感覺到「活著」的領域,我都想要涉足。

我申請過交大百川計畫,懷抱著對一種「不普通人生」的渴望。最終落榜,靠著繁星進入台北大學,成為一名普通的經濟系學生。

那種失落很深,深到我無法對別人開口,只能在心裡一遍又一遍問自己:如果這就是我的命運,我該怎麼掙脫?

我不知道答案。所以我選擇做一件事:拚命地,把自己丟進去各種可能改變命運的地方。

我加入各種社群,參與跨國協作,成為志工,為每一個我羨慕的人、每一個我希望靠近的計畫無償付出。途中還在學長的邀請下跑到台大,幫別人的專案打工,只要能有機會被看見,只要能證明自己並不是那麼普通,我什麼都願意嘗試。

有一次,我甚至主動設計了唐鳳出版的新書主視覺。不是因為有人邀請,而是因為我想要靠近那個光亮一點的世界,想要告訴自己——我也能夠成為某種不可取代的人。

但那個時候的我並不明白,真正讓人不可取代的,從來不是拼命地去證明自己,而是能夠安靜地,踏實地,走在自己選擇的路上。

那時候的我,還沒有學會這件事。我只知道一件事——我不想,這麼普通地過完一生。

壹、

不想普通的起點

從高中開始,我就知道自己不想走一條普通的路。 但知道自己不想成為什麼,和知道自己要成為什麼,是兩回事。

我是第一屆108課綱的學生。 那是一個剛開始大量強調「多元表現」、「個人品牌」的時代。 學校不再只看成績,還看你的社團參與、競賽成果、自主學習計畫, 看你能不能把自己的人生包裝成一個有說服力的故事。

我也是一個很愛待在補習班的學生。 每天在教室或自習室裡坐到晚上十點,然後搭著火車回家。 一邊刷題目、一邊做筆記,一邊在心裡悄悄地想著: 是不是,還有別的路可以走?

那時的我,跟著這個年代的節奏,用平板畫畫。 每隔幾天,發一篇新的作品上網。 不是為了經營讀書帳,也不是為了流量, 只是單純地,在繁重的課業壓力之外,給自己留一點呼吸的空間。

我一直喜歡畫畫,但其實更喜歡的是那些能讓人互動、能讓人進入世界的介面設計。 只是那時候的我,也不知道該怎麼開始。

直到有一天,在補習班裡,遇到了一個怪人。 他看著我在平板上畫的小插畫,隨口說了一句: 「欸你那麼會畫畫,要不要來幫我畫個app?」

放在今天聽起來還是很荒謬。 一個高中生,在補習班,被臨時抓去設計app介面。但就是這樣, 我的第一個嚴肅的app UI設計案,就這麼隨意又自然地開始了。

也是差不多那個時候,不知道哪根筋不對, 我開始瘋狂地招人組團隊。 畫畫的、剪片的、做簡報的,什麼人都好, 只要願意一起做點什麼的人,我都想拉進來。 我們甚至搞出了一個看起來還挺像樣的團隊, 有群組,有會議,有進度表。

回過頭來看, 那根本就是一場亂玩。 沒有真正的商業計畫,沒有成熟的執行架構,只有一群人,一點技能,一大把沒地方安放的熱情。

但那時候的我們是認真的。 認真地在亂玩,也認真地相信, 只要努力一點,再努力一點, 就能做出什麼不一樣的東西。

也因為這樣亂搞,我開始意識到,光靠熱情是撐不久的。 有些時候,事情不是不夠努力, 而是根本不知道該怎麼推動。

於是,我開始自己讀起一些矽谷的思想。 在網路上找到 Y Combinator 的 Startup School, 一頁頁地讀下去,試著理解那些人是怎麼從零開始,把想法變成現實的。我讀了 Marty Cagan 的書,學習產品管理者怎麼理解用戶需求,怎麼定義好產品; 我試著玩玩看 Design Sprint,拿著一堆便條紙、畫白板,假裝自己在 run 一個小小的工作坊。

大部分的嘗試都很粗糙,也很幼稚。 但那時候的我,每一次都很認真。 認真地相信, 只要有一點點方法,有一點點結構, 或許,我真的可以從這種亂糟糟的渴望裡,做出一點什麼來。

只是,畢竟大家都還是要考試。 高三的壓力一天天攀升, 每個人都回到了自己的補習班、自己的考卷堆裡。 群組慢慢安靜下來,會議取消,再也沒有人回應訊息。

人走茶涼,是不可避免的事。 到最後,整個團隊只剩下我一個人。

我還是會打開筆記本,記下下一個點子; 還是會偷偷在課本旁邊畫介面草圖,幻想有一天能把它們做出來。

但更多時候,是一種很深的孤獨感。 一邊努力想要走出去,一邊又不得不承認, 在那個階段,孤軍奮戰,是我唯一的選項。

也正是在這樣的孤獨裡, 我走進了下一個地方

貳、

第一次靠近公共協作

高二那年,我的生活像是被拉成了兩條平行的軌道。

一條是補習、考試、準備即將到來的學測;另一條,是在課業縫隙中,緩緩展開的另一種想像。

我一邊寫著習題,一邊在心裡悄悄想著,也許,世界上有一種路,不需要照著課本標註好的方向走。

在這樣的心情裡,我遇見了 g0v。

那是一個偶然。在一次大會活動裡,我聽見一位在 g0v 工作的人分享。她沒有慷慨激昂地談理想,只是平靜地講著正在進行的專案、協作的經驗、還有那些看起來微不足道的小成果。

在工作坊的圓桌旁

聽著聽著,心裡某個地方慢慢鬆動了。

原來,改變世界不必從車庫開始,也不必證明自己有多特別。只要願意動手,只要願意和別人一起,或許就能走出另一條路。

後來,我開始走進 g0v 的世界。

黑客松、線上協作、零碎的小專案。

每一次,都像是小心翼翼地伸出手,

在陌生的地方試探著,是否有位置可以容納自己。

一開始,我什麼都不敢多說。

怕自己太笨,怕自己做不好,怕自己只是個麻煩。

所以我默默地幫別人畫流程圖,整理資料,在每一次小小的協作裡,悄悄地,把自己貼近這個世界一點點。

沒有人特別注意到我,但那時候的我,也不需要被注意。

只要能靜靜地坐在一個共同工作的地方,只要能把手伸進真實存在的專案裡,就已經足夠,撐過很多個獨自懷疑自己的夜晚了。

搬到台北之後,我離 g0v 更近了。

能參加的活動變多了,能見到的人也變多了。

黑客松的現場,不再只是旁觀,

有時我也會小聲提出建議,試著去支援一個小任務。

但內心的焦慮,並沒有因為參與變深而立刻消失。

很多次,會在回家的路上問自己:

「我真的有幫上忙嗎?」

「還是大家只是客氣,不想讓我難堪?」

有些夜晚,會因為一點微小的失誤懊惱很久,

害怕自己其實什麼都做不好,只是浪費了別人的時間。

然而,協作本身有一種奇妙的力量。

每一次把一個小小任務完成,

每一次在團隊裡聽到一聲簡單的「謝謝」,

那種存在的重量,就悄悄地多了一點。

我開始學會,不是每一件事都要馬上看到成果;

不是每一個貢獻都要被大聲地稱讚。

重要的是,慢慢地,耐心地,堆疊出那些只有在彼此合作下才能完成的東西。

g0v 對我來說,開始有了不一樣的意義。

一開始,它是消化存在感焦慮的地方。

後來,它變成了一個讓我真正學會「協作是什麼」的地方。

不是英雄式的單打獨鬥,

不是為了證明自己能耐而拚命突出,

而是靜靜地,確實地,和一群人一起,推進一件事情。

在那樣的節奏裡,

我第一次感覺到自己真的連接上了這個世界,

不只是旁觀者,不只是焦慮者,

而是一個微小但真實的同行者。

但隨著在大學的日子一天天過去,

隨著身邊的人一個個為升學、為履歷、為未來的路線奔走,

即使在 g0v 這樣寬鬆的空氣裡,我也開始隱隱感受到某種壓力。

一種來自內心的聲音,輕輕地問:

「這樣夠了嗎?」

「只是參與,真的足夠了嗎?」

那時的我,還沒有明確的答案。

只知道,某種更深的焦慮,正在悄悄地醞釀。

我開始渴望做得更多,

渴望能被正式地認可,

渴望能在更嚴肅的場域裡,證明自己的存在。

也就在這樣的心情裡,

一個機會出現了。

一位我很敬重的學長,向我推薦了一份台大的打工機會。

那時候,心裡有一種隱隱的驕傲。

覺得自己或許也被看見了,或許也能做出些什麼。

帶著這樣的期待,

我走進了體制的門口。

參、

為了被看見的掙扎

那年秋天,我開始了台大校內的一份打工。

這是一份與校務系統相關的工作, 內容平穩而規律,表面上看起來, 是可以靜靜累積經驗的地方。

但對那時的我來說,這份工作背後,藏著更深的期待。

我想證明自己值得這份推薦, 也想藉由更正式的場域,讓自己變得更有份量。

只是,我很快又陷入了過去那種熟悉的老毛病裡。

每當遇到新的需求、每當有新的任務, 我總是下意識地接下來。 不是真的最適合,不是真的最有把握, 而是害怕錯過任何能夠被認可的機會。

越是想被看見,越是不敢停下來。

但工作的節奏並不跟隨個人的意志。

體制有它自己的緩慢與堅硬, 許多努力像是石子落進湖面,泛起一圈圈漣漪, 最後仍舊歸於平靜。

日子一天天過去, 我做的事情越來越多,心裡的不安也越來越重。

有時候是疲憊,有時候是困惑, 更多時候,是一種模糊的自我懷疑: 我到底在做什麼? 這些努力,真的改變了什麼嗎?

夜晚回家的路上, 常常帶著一種說不出的空虛感。 像是在一個巨大的空間裡不停奔跑, 卻不知道終點在哪裡。

但那時的我,還沒有停下來的打算。

心裡仍然有一個微弱的信念, 相信只要再努力一點,只要再撐下去一點, 或許,事情就會不同。

也正是帶著這樣的疲憊與困惑, 我慢慢走向了人生的下一個岔路口

肆、

休學的決定

那段時間,我還在台大打工。

一邊努力推進著那些看似微小卻耗盡心力的事情,

一邊悄悄累積著一種說不出的疲憊。

g0v,依然是我心中最重要的容身之地。

有一天,我像往常一樣打開群組訊息。

滑著滑著,看到了一則簡單而直接的公告:

「大松快要撐不下去了。」

沒有鋪陳,也沒有預警。

就這樣,在螢幕冷白的光底下,

一行文字,靜靜劃開了心裡什麼東西。

我盯著螢幕,好一會兒沒有反應。

不是震驚,不是惶恐,

而是一種很深很深的空白。

就像在一個安靜的房間裡,

忽然聽見某個重要的支柱,正在悄無聲息地崩塌。

我一直以為,

不管外面的世界多麼忙碌、紛亂、艱難,

只要回到 g0v,就還能找到呼吸的空間。

但那一刻,我第一次意識到,

就連這個地方,也不是理所當然地存在著。

那天晚上,我失眠了。

躺在床上,腦海裡反覆迴盪著一個問題:

「如果連這裡都撐不下去,那我還能去哪裡?」

我不知道答案。

只知道,心裡像開了一個很深的洞,

無論怎麼努力,都填不滿。

那之後的日子,我像是背著一個看不見的重量在生活。

白天在台大完成工作,參加會議,改流程,畫文件。

晚上回到住處,打開群組,看著零星的討論,

心裡反而越來越空。

做得越多,越感覺到無力。

投入得越深,越害怕一切會在某一天無聲崩解。

休學的念頭,就是在這樣的縫隙裡悄悄長出來的。

一開始,我並不敢真正去想。

畢竟,從小到大,走的都是一條「應該走的路」:

考試、升學、找實習、累積資歷。

休學,意味著脫離這條熟悉的軌道。

意味著承認自己不再那麼確定下一步該往哪裡走。

我害怕。

害怕失敗,害怕被落下,

更害怕,連自己也不再相信自己。

直到某一天深夜,

我在網路上看見了 Jamie’s Gapyear Program 的徵件公告。

很短,很簡單,

問的也只是:

「如果給你一年時間,還有 100 萬,你想用它來做什麼?」

那一瞬間,

我心裡浮出了一個比害怕更強烈的聲音:

「我不想再只是撐著了。」

不是想要逃避,

而是想自己主動走出來,去尋找答案。

哪怕這輩子只有一次機會也好

決定休學的過程,沒有外人想像得那麼瀟灑。

我思考了很久。

掙扎了很久。

有時說服自己說,這只是暫停,不是放棄。

有時又懷疑,這是不是只是逃跑的藉口。

我怕父母失望,怕朋友不理解,

怕未來自己回頭看,發現這只是一場徒勞無功的任性。

但最終,讓我下定決心的,不是對未來的確信,

而是對當下的誠實。

我知道,

如果繼續撐下去,

我會慢慢失去自己。

與其讓自己在焦慮與無力裡消耗殆盡,

不如,給自己一個重新呼吸的機會。

於是,我遞出了 Jamie’s Gapyear Program 的提案。

沒有太多宣告,也沒有特別的儀式。

只是靜靜地,在心裡對自己說:

「這一次,就算什麼都沒有把握,也要試著,為自己走一次。」

伍、

休學之後的混亂

休學申請通過了,

提案也錄取了。

那一天,負責人親自打來電話。

告訴我:

「恭喜,提案錄取了。」

他的語氣溫和而真誠,

像是在濃霧中,為我點亮了一盞小燈。

電話掛斷後,我站在台大教務處的走廊,

望著遠方的 101 發呆。

心裡第一次感覺到,

或許,這一年,真的有了新的可能。

剛開始的時候,

確實有一段短暫的輕鬆期。

沒有課表,沒有考試,

像是被世界暫時赦免了所有的急迫。

我列下密密麻麻的計劃,

想讀的書,想參加的活動,想完成的專案。

一切看起來井然有序,

像是只要按表操課,就能走出一條全新的路。

但這份高興,很快就被打斷了。

提案錄取的消息公布後,

我才開始意識到,

在申請過程中,我犯了一個錯誤。

當初送出提案時,

我沒有先和社群裡的人充分討論,

就自己決定了方向與內容。

出發點是想幫忙,

但做法卻讓一些朋友感到不被尊重。

「這是誰授權的?」

「為什麼你可以代表 g0v 去提案?」

質疑與不安,在熟悉的群組裡靜靜蔓延。

那段時間,

我每天都在自責與懊悔裡打轉。

不是因為提案被否定,

而是因為,我無意中傷害了我最珍惜的地方。

g0v,曾經是我心中最自由、最溫暖的地方。

而現在,我卻成了讓某些人感到不安的人。

這種錯位感,比任何失敗都更讓人難受。

後來,我選擇試著向相關的人解釋、道歉。

但有些裂縫,一旦出現,

就不會那麼快癒合。

從那以後,

我和 g0v 之間的距離,變得微妙了。

仍然參與,但心裡多了一層說不出口的疏離感。

像是一直以為可以無條件回去的家,

忽然之間,變得陌生了。

帶著這份破碎感,

我正式開始了自己的 Gap Year。

剛休學的那幾個星期,

我努力按照自己列下的計劃生活。

每天早上起床,打開筆記本,

試著依照清單,一項一項打勾。

讀書,寫筆記,參加線上講座,

偶爾也去參加一些小型的聚會。

從外表看,生活仍然有秩序。

但內心,卻開始慢慢出現裂縫。

做得越多,越感覺不到踏實感。

參加的活動越多,心裡的空洞感也越深。

有時候一整天坐在電腦前,

表面上完成了許多事情,

但到了晚上,卻只感覺到一種深深的空白。

像是在拼命奔跑,

卻不知道自己究竟往哪裡去。

在那段時間裡,

我遇到了 Cozy cowork cafe。

那是一個新成立的實驗空間,

想把開放社群的精神帶進日常生活裡。

我參與了前期的一些規劃和營運討論。

也偶爾在空間裡工作,和來來往往的人聊天。

不是為了什麼成就,

也不是為了履歷上的加分,

只是單純地,想找一個地方,

慢慢學習怎麼重新連結自己與世界。

但即使有了 Cozy,

即使偶爾有些新的刺激,

休學生活的主旋律,仍然是——

混亂。

白天看似有方向,

晚上卻常常感覺自己一事無成。

焦慮,懊悔,自責,孤獨,

像潮水一樣,時高時低,

不斷地沖刷著我。

有好幾次,

我在深夜關掉電腦,

靜靜躺在床上,問自己:

「這樣下去,真的有意義嗎?」

「還是,這只是一場不想承認的失敗?」

但即使在最孤單、最迷惘的時刻,

心底還是有一個很小的聲音,沒有消失:

「也許,真正重要的,不是立刻找到答案。」

「而是,學會在沒有答案的地方,

也能繼續走一點路。」

陸、

將自己高高拿起,然後狠狠地把自己摔碎

剛開始休學的時候,

我以為最大的難關是外在的空白。

時間太多,方向太少,

所以只要安排好計劃,只要讓自己忙起來,

一切就會慢慢好轉。

但很快地,我發現,

真正的混亂,不是在外面,

是在自己裡面。

Cozy cowork cafe,

一開始像是一個新的出口。

一個介於開放社群與日常生活之間的空間,

一個可以實驗、可以重新連結世界的小地方。

那裡有一群人,

帶著各自的夢想與疲憊,

試著建造一個不用太累,也能好好工作的地方。

剛加入的時候,我很投入。

規劃空間布局、討論合作模式、設計可能的未來走向。

心裡有一種久違的興奮感。

像是終於又回到了可以一起做點什麼的地方。

但我很快又犯了老毛病。

太急了。

太想把事情推得更快一點。

擅自找合作對象,

擅自提出規則,

擅自設想一套「為了大家好」的路徑。

一切出發點都很好,

都是「希望讓這個地方更好」的理由。

但我忘了,

再好的理由,

如果忽略了節奏與情感,

最終仍然會成為一種傷害。

摩擦慢慢出現了。

有些人開始沉默,

有些人開始疏離。

而我,又一次站到了那個熟悉的位置:

努力想推動改變,

卻無意間成了壓力的來源。

那段日子,

Cozy 對我來說,既是出口,也是深淵。

有時候,我在空間裡工作,

看著窗外的陽光,覺得一切還有希望。

有時候,則在深夜,

一個人坐在空蕩蕩的空間裡,

感覺自己像是搬著磚塊砌了一堵牆,

把自己關了起來。

最痛苦的不是別人的批評,

而是自己清楚地知道,

又一次,

我在最想守護的地方,

犯了最不想犯的錯。

於是,我默默地離開了 Cozy

從 Cozy 走出來的那段時間,

我開始真正直視自己。

直視那個總想證明自己存在價值的焦慮。

直視那個害怕被遺忘、害怕被看不起、害怕一無是處的自己。

直視那個,

即使到了這樣的地方,

即使給了自己這樣的一年,

仍然沒有學會溫柔以待自己的自己。

休學,不是從外部世界逃離,

而是讓你再也沒辦法逃離自己。

這是我在 Cozy 之後,

才真正開始明白的事。

Cozy 的混亂,

只是其中一塊拼圖。

我還有一隻腳,

留在更遠的地方。

g0v。

那個曾經讓我相信世界可以被改變的地方,

那個曾經讓我覺得自己不是多餘的人群。

即使在 Cozy 最混亂的日子裡,

即使我努力說服自己把注意力放在眼前,

心裡深處,還是忍不住時不時想起 g0v。

滑過群組訊息,

看到熟悉的討論,熟悉的人名,

一邊想點進去看看,

一邊又下意識地縮手。

怕自己再說錯話,

怕自己成為多餘的存在,

怕自己只是徒增尷尬。

那種感覺很奇怪。

明明沒有人真的把我趕出去,

但心裡,卻像是自動關上了門。

一種不被需要的感覺,

一種「就算去了也只是添亂」的自我懷疑,

悄悄地,變成一道牆。

隔開了我和曾經陪伴自己走過許多年的地方。

而另外一隻腳,

還留在台大。

即使休了學,

即使跟同學的關係慢慢疏遠,

我的打工還沒結束。

一個禮拜還是會撥一點去辦公室看看

外表看起來,一切如常。

沒有人知道,我有多麼疲憊。

那種疲憊,不只是來自工作的內容,

更是來自一種深層的分裂感。

一邊,是表面上還在「社會軌道」上硬撐的我,

一邊,是內心早已徹底破碎、孤獨、失去方向的我。

這種裂痕,每一天都在加深。

有時候,走在台大校園裡,

看著來來往往的學生,

心裡浮出一種說不出的疏離感。

像是被困在透明的罩子裡,

只能靜靜地,看著這個世界運轉,

卻無法再真正參與。

那段時間,

我的生活像是一場隱形的崩塌。

深夜躺在床上,

一邊滑著 g0v 的訊息,

一邊告訴自己,不要再想了。

不要再想了。

但越是告訴自己不要想,

心裡的那個破洞,就越是明顯。

休學,原以為只是調整節奏,

但走到這裡,

我才真正意識到:

這是一場徹底的崩解。

不只是學業的暫停,

也不只是生涯規劃的轉彎,

而是,

對於「自己是誰」這件事,

最深層的一次崩壞與重建。

而在這場崩壞的廢墟裡,

我還不知道該怎麼重建。

只知道,

我必須先停下來。

哪怕什麼都不做,

哪怕只是靜靜地,

讓自己撿拾這些碎片。

哪怕這段停下來的時間,

看起來毫無意義。

也必須得停下來。

我離開了 Cozy,也離開了台大

這一次,我要不顧其他人的眼光,做我喜歡做的事

柒、

把自己一片一片地撿起來

十二月,

我進入了一段空白。

不是外在什麼大事發生了,

而是內在的時間,慢慢停了下來。

過去幾個月的疲憊、挫敗、自責、孤獨,

像是終於找到了出口,

在十二月的寒風裡,全部沉澱下來。

不是崩潰,

也不是絕望。

只是一種很深很深的,

無法言喻的疲累。

我不再拼命列計劃。

也不再強迫自己參加各種活動。

白天醒來,讓自己隨便走走,

晚上回家,靜靜躺著,

聽音樂,或什麼都不聽。

偶爾會有焦慮浮上來,

提醒自己:「你浪費了寶貴的一年。」

但更多時候,

我只是靜靜地,什麼也不做。

剛開始,我很害怕這種空白。

害怕自己就這樣爛掉了。

害怕自己永遠起不來了。

但慢慢地,我開始學會一件事:

有些時候,

什麼都不做,

也是一種重建。

就像冬天的樹,

在地面上看起來枯萎了,

但在地底下,

根系正在悄悄地恢復力量。

十二月,

我沒有做出什麼「成果」。

也沒有什麼「值得紀錄」的大事。

但正是這一片空白,

為後來的一切,

種下了必要的沉默與空間。

但那段空白裡,

也不是什麼都沒有發生。

我還是偶爾參加了幾次活動。

數位身分的工作坊,

Web3 的讀書會,

還有一些小型的討論聚會。

只是,和以前不同了。

以前參加這些活動,

總是帶著一種緊繃感。

要努力聽講,要努力記錄,

要努力證明自己不是白白混過去的人。

像是在跑一場無形的競賽,

總怕自己落後,總怕自己不夠好。

但這一次,

不知道是因為太累了,還是因為內心真的鬆了,

我沒有那麼努力了。

只是單純地,

去聽聽別人在說什麼,

去跟人聊聊最近的生活,

去讓自己待在一個不需要證明什麼的地方。

有時候,在工作坊的休息時間,

我會拿著一杯咖啡,

跟陌生人聊一聊他們的研究,

也聊聊自己最近在做的奇怪小事。

沒有目的,沒有策略,

只是單純地,交換一點日常。

那種感覺很新鮮。

不像以前那樣背負著「我要學到什麼」「我要累積什麼」的壓力,

而更像是,

在生活裡,

輕輕地,呼吸了一口氣。

我開始明白,

也許所謂的成長,

並不是累積更多成就,

而是,

能夠用更輕盈的方式,

與世界在一起。

哪怕只是一場小小的聚會,

哪怕只是一次隨意的閒聊。

這樣的心情,

慢慢為後來的轉變,種下了種子。

在還沒有發芽之前,

我自己也沒有察覺。

只是在那片看似什麼也沒發生的冬季裡,

內心深處,

某種力量,正在慢慢蘇醒。

捌、

重新點燃自己

空白了一段時間之後,

我開始慢慢找回了一點點走路的力氣。

不是那種大步向前的自信,

而是,像冬天裡的小動物,

一點一點試探著往外走。

在一次讀書會,豆泥推薦了我 w3c的工作坊。

一個免費的,線下混合線上的課程,

從 HTML、CSS 最基礎的地方開始教起,

沒有太多華麗的承諾,只是一場簡單的、慢慢打磨基本功的練習。

有種浪漫的、侘寂的美感

不知道為什麼,

那一刻,我很想去。

不是為了履歷,

不是為了證明自己,

也不是為了抓住什麼「未來的機會」。

只是,我想試試看。

想單純地,重新從零開始,

用自己的手,一行一行敲出一些什麼。

我報名了。

課程開始的時候,

我還是常常打錯字、格式亂掉、網頁無法顯示。

每次修正一個小錯誤,

都要對著螢幕花上好幾個小時。

但奇妙的是,

我不再那麼焦慮了。

不再覺得自己落後,

不再害怕自己不夠好。

只是一行一行,慢慢打。

一頁一頁,慢慢改。

有時候,一個小小的網頁能正確跑起來,

我就會開心地在房間裡轉一圈。

沒有誰在看,

也沒有人會打分數。

只是自己知道,

自己真的做出了一點什麼。

W3C 工作坊,

不是一場華麗的轉變。

它更像是一顆很小很小的火苗,

在長久的空白和疲憊之後,

重新在心底燃起來。

微弱,但真實。

也是在那段時間,

我第一次,

以引導師的身份,

站上了工作坊的現場。

那是 IxDA 在北科大舉辦的一場設計工作坊。

參加的人,

大多是跟我年紀差不多的設計系學生。

而我,第一次,

不是作為參與者,

而是作為引導的人,

出現在現場。

一開始很緊張。

總覺得,自己憑什麼站在這裡?

自己有什麼資格,

去引導別人的設計討論?

但隨著活動慢慢展開,

我也慢慢找到了自己的節奏。

不是去「指導」他們,

也不是去「教」他們什麼。

而是,

陪著他們一起,

把卡住的地方慢慢理清,

把模糊的想法慢慢展開。

問問題,

聽故事,

給一點點可能的線索,

然後,讓他們自己去走。

那個下午,

我看著一個又一個原本緊張、迷茫的學生,

在自己的速度裡慢慢找到想法,

心裡有一種很新的感覺。

不是征服的喜悅,

也不是被認可的成就感。

而是很單純的,

一種「啊,原來可以這樣陪著別人前進」的溫柔。

也是在那之後,

我開始更清楚地意識到,

「設計」不是在做華麗的展示,

也不是在追求某種高高在上的答案。

設計,

是一場陪伴的藝術。

陪伴問題慢慢打開,

陪伴想像慢慢成形。

就像這一年裡,

我學會陪伴自己一樣。

在那之後,

Jamie 推薦了一位 mentor——布丁。

一個表面強勢,但實際上很安靜、耐心的人。

剛開始的時候,

我還沒有真正察覺自己有什麼問題。

只是覺得,

這個人好像總能在很自然的節奏裡,

提出一些我從來沒想過的問題。

有時候是隨口一句:

「這個議題,你可以去看那本書。」

「你需要看這部影片,連結發給你。」

沒有強迫,

沒有批評,

只是很自然地,

把一個又一個「更大的世界」的門,

擺在我面前。

一開始,

我只是禮貌性地記下來。

但後來,

在某個安靜的夜晚,

我翻開了其中一本。

結果,那像是打開了潘朵拉的盒子。

我開始意識到,

自己過去所知道的,

只是世界的一小小角落。

而自己曾經那麼用力推動的很多事情,

其實是站在極度有限、極度片面的認知上,

用蠻力在撐。

那種感覺,不是打擊,

也不是羞辱,

而是一種巨大的釋放。

原來,不是我太笨,

不是我不夠努力,

而是,我根本不知道世界有多大。

布丁沒有給我明確的路線圖。

他只是默默地,

把地圖一張張攤開來。

而走哪條路,

要走多遠,

要走多久,

都交給我自己決定。

也是從那段時間開始,

我才真正明白:

真正重要的,

不是「做出多少成果」。

而是,能不能在一個比自己大得多的世界裡,

仍然保持學習,

仍然保持行走。

而在那些安靜的閱讀夜晚之間,

我心底那團小小的火苗,

也在慢慢地、慢慢地,

燒得更穩了。

玖、

點亮自己心中的火

空白了一段時間之後,

我開始慢慢找回了一點點走路的力氣。

不是那種大步向前的自信,

也不是什麼轟轟烈烈的突破,

而是像冬天裡的小動物,

一點一點試探著,

重新出來呼吸。

那段時間,

我沒有強迫自己一定要完成什麼。

只是隨著好奇心的方向,

走到哪裡算哪裡。

有一天,我在 Threads 上看到一些人在分享,

關於自由地寫一些小程式,

做一些很小很小、但自己喜歡的東西。

沒有宏大的計劃,

也沒有誰在期待。

只是單純地,為自己。

那一刻,

我心裡浮起一個很小的想法:

「也許,我也可以試試看。」

於是,我打開了電腦。

沒有目標,

沒有策略,

只是單純地想做點什麼。

那就是「焦慮戳戳樂」誕生的開始。

焦慮戳戳樂,是一個什麼也不解決的小 app。

它不告訴你該怎麼克服焦慮,

也不試圖替你的人生找理由。

它只是靜靜地,

在你覺得焦慮的時候,

跳出一些可愛的隨機句子,

陪你一起撐過那個瞬間。

做這個 app 的時候,

我沒有想太多。

也沒有想著要讓很多人使用。

只是想,

哪怕只有我自己,

也想給自己的生活留下一個輕輕的微笑。

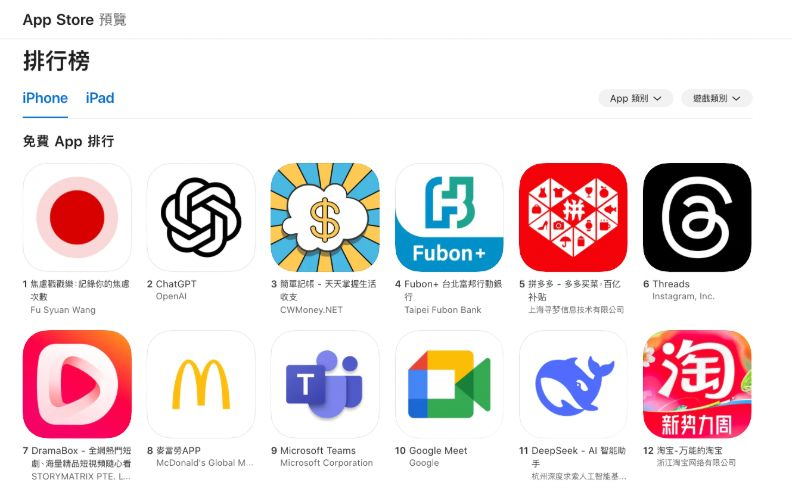

後來,焦慮戳戳樂意外地爆紅了。

原本只是自己安慰自己的小玩具,

卻在 App Store 的熱門榜上一路往上爬,

一度超越了 ChatGPT。

朋友們傳訊息來,媒體也來採訪。

我甚至還被邀去 Apple 的辦公室跟其他人分享我的開發過程

大家都很替我開心。

但在那個被祝賀的時刻,

心裡最重要的感覺,

不是驕傲,

也不是成就感。

而是一種很安靜、很溫柔的對話:

「還好,你沒有放棄自己。」

「還好,在那麼多個孤單又混亂的夜晚裡,你還是選擇了陪伴自己走下去。」

焦慮戳戳樂,

不只是個小 app。

它是這一年所有破碎、迷惘、空白、慢慢整理自己之後,

第一個,真正從心裡誕生出來的作品。

不是為了被認可,

不是為了證明自己有價值。

而是,

因為活著本身,

就值得被陪伴。

這樣的小火苗,

在 Gap Year 的尾聲,

慢慢匯聚成了一團更溫暖、更堅定的火。

不是為了照亮別人,

也不是為了裝飾自己。

只是為了在黑暗裡,

溫柔地,陪伴自己走下去。

焦慮戳戳樂爆紅後,

那股熱潮也來得快,去得快。

一兩個星期之內,

下載量迅速衝高,又迅速冷卻。

我一邊感謝,一邊也很平靜地接受了這件事。

熱潮本來就不是我開始這個小 app 的理由,

也不會是我繼續走下去的理由。

於是,我又打開了電腦。

這一次,

我想做一個陪伴自己記錄日常的小工具。

沒有複雜的功能,

沒有花俏的介面,

只是單純地,每個小時,跳出來問我一句:

「剛剛在幹嘛?」

這就是「剛剛在幹嘛」app 的誕生。

一個很簡單的小東西,

沒有上熱門榜,

沒有大批使用者。

但卻意外地,

陪我在無意識的情況下,

寫了快一個月的日記。

不是為了整理、不是為了分享,

只是很自然地,

一點一點,留下自己的生活碎片。

那種感覺,

讓我重新愛上了寫東西、做小東西的節奏。

即使只有我自己在用,

即使沒有人知道,

即使下載量少得可憐。

我還是覺得很開心。

也正是從那時候開始,

我慢慢建立起了一個新的小小習慣:

每個月,

做一個小 app,送給自己。

不為了市場,

不為了履歷,

也不為了證明自己。

只是,

因為活著,

就值得,

留下這些小小的、微光般的痕跡。

這樣的生活節奏,

沒有什麼壯闊的里程碑,

沒有什麼耀眼的掌聲。

但對那時的我來說,

已經足夠。

而且,比任何爆紅,

都還要踏實得多。

拾、

回望與出發

時間來到了四月底。

窗外的陽光有點刺眼,

空氣裡開始有了夏天的味道。

我的 Gap Year 也悄悄地,走到了尾聲。

回頭看,

這一年,

並沒有像我最初想像的那樣,

發生什麼劇烈的改變。

沒有一夜之間脫胎換骨,

也沒有突然成為什麼了不起的人。

有的,只是無數個安靜的日子,

無數次面對自己的混亂與無力,

無數次在幾乎想要放棄的邊緣,

又慢慢地,把自己撿回來。

我曾經以為,

Gap Year 是用來「創造成就」的。

但現在我明白了,

這一年的真正意義,

是學會怎麼在失敗裡呼吸,

怎麼在空白裡站穩,

怎麼在沒有方向的時候,

依然走一小步。

哪怕很慢,

哪怕沒有人看到。

我也曾經想過,

是不是應該交出一份漂亮的「成績單」,

來證明自己沒有浪費這一年的時間。

但後來我發現,

真正重要的,不是成果,

而是,

在這一年裡,

我終於學會了怎麼陪伴自己。

怎麼在焦慮的時候,

溫柔地戳一戳小 app,

怎麼在空白的日子裡,

靜靜地問自己一句:

「剛剛在幹嘛?」

這一年,

我走過了破碎、混亂、孤獨、迷茫。

也慢慢地,

一點一點地,

重新點燃了自己的火。

不是為了照亮別人,

也不是為了抵抗黑暗。

只是,

為了陪伴自己,

繼續走下去。

現在,

下一屆的 JGP 申請者也正在面試。

看著他們從各個聊天室裡發來的訊息,

「豆腐!我上面試了!」

我忍不住想起了一年前的自己。

那個滿懷期待、又滿懷不安的人。

那個以為自己準備好要改變世界,

卻還不知道,

真正要面對的,

是自己內心裡最深的空洞。

如果可以對現在的他們,

也對一年前的自己,

說一句話的話,

我會說:

「不要害怕空白。」

「不要害怕失敗。」

「真正重要的,不是你一年後能交出什麼成果,而是你願不願意,在沒有答案的時候,仍然陪著自己,一點一點地走下去。」

休學、Gap Year、自由探索,

這些詞聽起來很美。

但真正的旅程,

往往是破碎的,

是安靜的,

是沒有人會為你鼓掌的。

而這樣的路,

才是真正屬於自己的路。

所以,

走吧。

不要急,

不要怕。

帶著你的疑惑、你的疲憊、你的好奇心、你的碎掉又慢慢修補起來的心,

慢慢地,走下去。

這樣,就已經很了不起了。

後記

我原本以為,

這一年的休學,

會把我推向一條完全不同的人生軌跡。

像是劇烈地轉彎,

像是踏進另一個世界。

但老實說,

這件事並沒有發生。

真正發生的,

是我的人生方向,

慢慢地,收斂了。

從無數種可能性裡,

慢慢篩選出自己最想守護的那條路。

我想要花這輩子,看一看,

因為網路而生的關係,

究竟能被發展到哪裡去。

我想要參與,

想要在開放的、分散的、自由連結的世界裡,

用自己的眼睛去看,

用自己的雙手去摸索,

用自己的步伐,

和別人一起,走一段路。

不為了推動什麼宏大的變化,

也不為了證明什麼成果。

只是單純地,

想陪著這個正在改變的世界,

一起,靜靜地,走一程。

這並不是一條容易的路。

也不是一條能夠立刻被看見成果的路。

但這一次,

我不再是帶著焦慮,

不再是為了證明自己。

而是帶著好奇,帶著耐心,帶著一點點溫柔的倔強,

繼續走下去。

致這幾年旅程上的每一個人

當我回頭看,

這一年走過的路,

不是一條筆直的路,

也不是一條開滿鮮花的路。

它更像是一條蜿蜒的小徑,

有時踩在泥濘裡,

有時走進濃霧,

有時,也在月光下,靜靜地呼吸。

謝謝所有在這條路上出現過的人。

謝謝小班,邀請我進 g0v

謝謝 Ronny 跟 Chewei,在我休學期間還不厭其煩地陪我一起辦 g0v 放輕松

還要謝謝 Peter 還有 vTaiwan 的人們,讓我在 g0v 還有一個可以待的地方

有你們真好

當然一定得要謝謝 g0v 社群,還有裡面可愛的人類們

讓我第一次學會什麼是協作,

什麼是,在世界的某個角落裡,

用微小的行動連結彼此。

即使我們之間曾經有過疏離,

即使那段路走得有點痛,

我還是無比感謝,

在最初迷惘的年紀裡,有那麼一個地方,接住了我。

謝謝台大那份打工,還有當初邀我進去的學長 Max Chou

以及答應讓我進去試試看的姿君

謝謝那些日復一日的文件、流程、等待與挫折,

讓我真正認識了現實,

也認識了自己。

謝謝 Cozy,還有老闆 Jacky 與 Stella

即使那是一段充滿混亂的經歷,

即使我在那裡犯了許多錯,

但正是那些錯誤,

讓我第一次那麼清楚地,直視自己的焦慮與脆弱。

謝謝豆泥把 W3C 工作坊邀來台灣,還有把工作坊帶來的 Naomi 姊姊與當時帶我的 Hanako 老師

謝謝那些安靜地敲著代碼、慢慢理解網頁結構的夜晚,

讓我在冬天最冷的時候,

點燃了自己手裡的小火苗。

謝謝 IxDA Taiwan 的紅豆跟小雨,收我當北科工作坊的引導師,讓我回頭看見了設計工作的本質(還有提醒我該休學就休學,好好把學休完,不要急著找實習)

也想謝謝這一年裡,

那些在看似微小的地方,

默默支撐著我的人和地方。

謝謝 Liying 律師發起的 web3forall 讀書會。

在那段漫長又孤單的日子裡,

能夠每個禮拜,

和一群關心網路、自由與未來的人一起閱讀、討論、想像,

是我重新連結世界的重要橋樑。

謝謝你們,

讓思想沒有被完全凍結,

讓我在看不見出口的時候,

仍然能夠沿著一條條微光的小路,

繼續探索。

也謝謝潔平老闆的飛地書店。

那不只是一家書店,

更像是一個容許人停下來呼吸的小飛地。

謝謝飛地,

謝謝那些不被大聲鼓吹、卻依然存在著的溫柔。

謝謝這樣的一片小小土地,

讓我記得,

就算在最擁擠、最焦慮的城市裡,

也總還有一個地方,可以慢慢地,

找回自己的節奏。

謝謝 Vibe Coding 浪潮,還有那些做著小東西的工程師

哪怕只是一個模糊的訊號,

也讓我知道,

這個世界上,還有人在自由地、輕輕地,做著小而美的東西。

當然還要謝謝 Daniel 推薦的 Windsurf

以及流量大師兼學長 Fox Hsiao 的大力推廣

最重要的,

謝謝 Jamie。

謝謝你願意為這個世界,

留下一個空間,

讓一群還不知道自己該往哪裡走的年輕人,

可以停下來,

迷惘、跌倒、發呆、學習,

慢慢地,慢慢地,

長成自己。

謝謝你給了我這一年,

一個可以真正聆聽自己、

重新摸索方向的機會。

同時也要特別謝謝我的爸媽。

謝謝你們願意相信我,

願意在我還連自己都不確定的時候,

給我一次自由選擇的機會。

我知道,

讓一個二十歲出頭的孩子休學、去追尋一條不知道通往哪裡的路,

對你們來說,

大概是這一生中,

賭過最大的賭注之一。

而你們選擇了相信。

謝謝你們,

在這一年裡,

哪怕有時候看不懂我在做什麼,

也仍然默默地陪我走過低谷與混亂。

沒有你們,

就不會有這場旅程。

謝謝你們,

讓我有機會,

用自己的腳,

慢慢走出一條屬於自己的路。

我會帶著這份信任,

繼續走下去。

慢慢走,

慢慢走,

但一定會走下去。

最後,

也想謝謝這一路上,

無數個曾經給過我一句話、一次鼓勵、一個眼神的人。

還有那個,即使在最黑暗的時候,

也沒有放棄自己,

願意繼續走下去的自己。

謝謝你們,

讓這段破碎而珍貴的旅程,

成為了我生命中,

不可取代的一部分。

未來的路,

我會帶著這一年種下的火光,

繼續走下去。

慢慢走,

慢慢走,

但不再害怕。

最後,

還想

謝謝讀完這篇內容的你

這篇足足有 12,000 字,辛苦你了 xD

希望這篇文對你有所啟發!

㊗️ 休學愉快

2025 年 4 月 27 日

凌晨 4 點 13 分

新竹老家,臺灣

(謝謝 Terry Wen 問了我這兩題,才有今天的文章 xD)